内容紹介

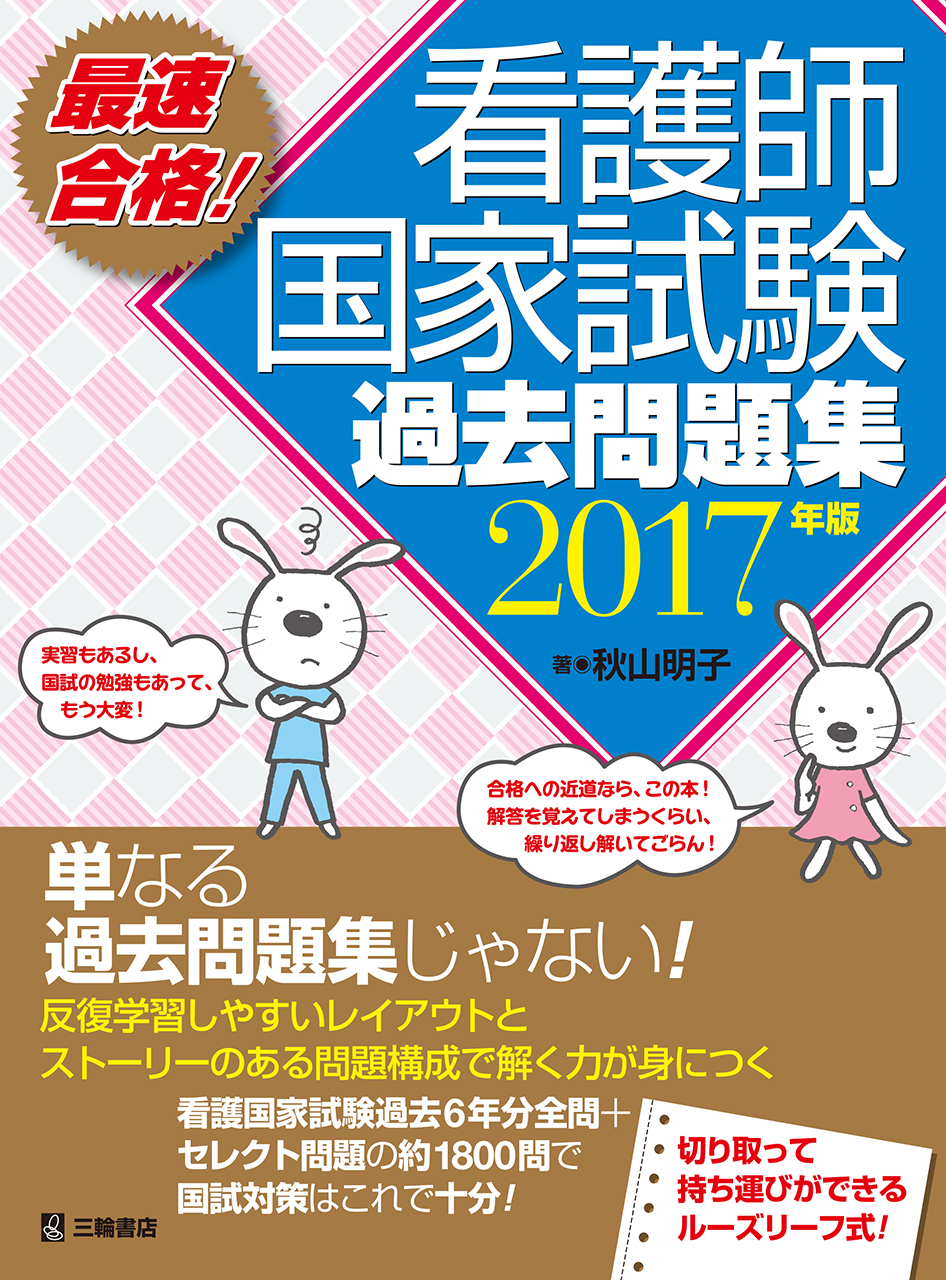

単なる過去問題集じゃない!

反復学習しやすいレイアウトとストーリーのある問題構成で解く力が身につく

解説も簡潔で、反復学習に適したレイアウトですので、解答を覚えてしまうくらい繰り返し解いてみて下さい。

国試では、看護師免許を与えるにあたって最低限知っておいて欲しい知識を問う問題が全体の70~80%を占めるので、看護の基本となる問題を、丁寧に反復して学習すれば、毎年出題される問題や出題項目が分かり、確実に合格に近づきます。

また、国試の出題傾向を熟知している著者が、本書に国試に受かるノウハウを詰め込んでいます。

例えば、類似問題を重要事項に合わせて分類するという、オリジナルの問題並びになっています。

(例1) 基礎医学は、成人看護学と合わせて学習すると理解が深まるため、合体させたスタイルになっています。

(例2) 必修問題と健康支援と社会保障制度は、リンクして学習した方が効率的なので、リンクする科目に投入するスタイルになっています。(ex. 女性に関する法律は母性看護学で学ぶ)

読み進めるだけでどんどん理解が進む、最速合格のための数々の工夫がつめこまれた、まったく新しい問題集が、効率的な学習をサポートし最速合格を約束します。

最短 !

①必ず問われる問題を網羅!

類似問題ごとにまとめているため、どのような問題が毎年出題されているのかがわかり、頭に整理されやすい

確実 !

②成人看護学が理解しやすい!

「基礎医学」と「成人看護学」の問題を関連する項目ごとにまとめて掲載し、解剖・疾患の理解が看護につながる。

③無駄なくまとめて学習できる!

女性に関する法律は母性看護学にまとめるなど、社会保障と必修は関連する他項目に組み込んだスタイルで構成。

④問題を解きつつ重要項目が順次、確実に学習できる!

過去問の類似問題を重要項目に沿って分類し、ストーリーを持った構成に並び替え。

⑤授業や実習前の知識の確認と定着のための演習にも最適な問題集!

反復学習に適したレイアウトとストーリーのある問題並びがやる気と理解を引き出します。

最薄 !

⑥約1800問(最新過去6年全問+1992年以降のセレクト問題)を掲載!なのにコンパクト!!

1頁に問題、解答、解説を載せることで、集中力を持続できるよう配慮したレイアウトがその秘密。

⑦1冊で問題集としても参考書としても使える!

⑧ルーズリーフ式で切り取って持ち運ぶのに便利!

目次

第105回(2016年)看護師国家試験問題

午前問題

わが国の生産年齢人口の構成割合/運動習慣が身体機能に与える影響/業務上疾病/介護保険/臨床研究に際して審査を行う組織/分娩の定義/日本の女性の平均閉経年齢/日本の平成25年(2013年)における家族の世帯構造/保健所の設置主体/チーム医療/内分泌器官と外分泌器官/『臓器の移植に関する法律』における脳死の判定基準/高齢者の体重に占める水分量の割合/徐脈性の不整脈で起こりやすいこと/糖尿病の血糖コントロールの指標となる検査値/認知症の中核症状/副腎皮質ステロイド薬の副作用(有害事象)/骨盤底筋訓練が有効な尿失禁/口腔ケア/「医療法施行規則」に定められている多床室の床面積/注射針の刺入角度/与薬法/自己採血で測定できる検査データ/酸素吸入~吸入酸素濃度を調節するところ/災害による心理的ストレスが身体反応として強く現れる時期/筋肉の収縮/吻合がない血管/一次脱水でみられること/膵臓から分泌されるホルモン/男性生殖器/腹部の検査画像/医療保険/日本の平成23年度(2011年度)の国民医療費/地域子育て支援センターの整備を掲げた施策・法律/学校保健/マズローの欲求階層論6/根拠に基づいた看護(EBN)/コミュニケーションの方法/フィジカルアセスメント~触診で判断すること/針刺し事故対策/片麻痺のある患者の歩行介助/冷罨法の目的/胃洗浄を行う時の体位/膵臓がんの手術前の看護~血糖コントロール/冠動脈バイパス術後の合併症/手術中の合併症~全身麻酔による合併症/慢性副鼻腔炎/過活動膀胱/老年期の発達課題~ハヴィガースト,R.J.による発達課題/高齢者のエイジズム/高齢者の栄養管理/終末期にある患者の看護~家族への指導/手術を受けた児の体重の変化/小児の骨折の特徴/就労している妊婦に適用される措置と根拠法令/低用量経口避妊薬/常位胎盤早期剥離のリスク因子/地域精神保健活動における二次予防/脳神経系の検査と対象となる疾患/生活技能訓練(SST)/『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)』/訪問看護~介護保険と医療保険/訪問看護ステーションの管理・運営/医療安全対策とその方法/個人情報の保護/災害に備えた指導~インスリン療法/国際機関と事業内容/頭部CT画像から読みとる出血部位/動脈硬化を直視して評価できる血管/アレルギー~接触性皮膚炎/膀胱留置カテーテルの留置/ワルファリンからヘパリンに変更した際に確認する検査データ/膀胱がん~尿路ストーマの説明/認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)/患者への対応の根拠となる概念/3カ月児の成長発達/萎縮性膣炎/うつ病~症状の理解/人工肛門のケア/トリアージタグを装着する部位/立ち直り反射/ヒト免疫不全ウイルス(HIV)の感染経路/慢性腎不全/『配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護(等)に関する法律』/パルスオキシメータの使用方法/脊髄損傷/甲状腺機能亢進症/子宮頸がん~検査内容/児の免疫/点滴~計算方法/慢性閉塞性肺疾患~入院時のアセスメント/急性呼吸不全~観察事項/慢性閉塞性肺疾患~治療とケア/IgA腎症~確定診断のために必要な検査/IgA腎症~食事に関する注意事項/IgA腎症~再入院時のアセスメント/施設入所時の心身機能のアセスメント/施設入所時の面談内容/口腔ケア/ノロウイルスによる胃腸炎~治療とケア/ノロウイルスによる胃腸炎~感染経路を絶つための看護技術/ノロウイルスによる胃腸炎/低位鎖肛~受診時の観察項目/低位鎖肛~排便後の対応/低位鎖肛~ブジ―の使用方法/性感染症(STD)~特徴的な症状/性感染症(STD)~生活指導/分娩経過のアセスメント/産褥期の母親へのケア/お兄ちゃんになる長男への対応/アルコール依存症~症状の理解/アルコール依存症~退院指導/筋萎縮性側索硬化症(ALS)~食事に関する指導/筋萎縮性側索硬化症(ALS)~気管内吸引に関する指導/筋萎縮性側索硬化症(ALS)~入浴に関する検討事項/在宅ターミナルケア~退院調整/在宅ターミナルケア~退院に向けて連携する職種/在宅ターミナルケア~家族の不安に対する対応

午後問題

日本の平成25年(2013年)における男性の平均寿命/日本の平成24年(2012年)の国民健康・栄養調査/地球温暖化をもたらす温室効果ガス/終末期の医療に関する自己決定/看護師に禁止されている業務/バイタルサイン~学童期の脈拍数/加齢による変化/医療法~診療所の定義/介護支援専門員の役割/成人の膀胱の平均容量/随意筋と不随意筋/アレルギー反応で引き起こされるショック/咳嗽が起こりやすい病態/浮腫が生じやすい病態/貧血の診断に用いられる指標/C型慢性肝炎に用いるくすり/カルシウム拮抗薬~避けたほうがよい食品/洗髪の介助方法/全身清拭~洗面器に準備する湯の温度/スタンダードプリコーション/経鼻経管栄養法の体位/成人用輸液セット1 mL当たりの滴下数/温罨法~ゴム製湯たんぽに入れる湯の温度/鼻腔内吸引/ビタミン~母乳栄養で不足しやすいビタミン/耳の機能/血液型/胃酸の分泌を抑制するホルモン/腎臓の構造/アポトーシス/感染性因子とその構成成分/日本の世帯構造の平成元年(1989年)から25年間の変化/『食品衛生法』/がん対策基本法/患者と看護師との協働/脳梗塞の後遺症によるリハビリテーション~連携する職種/入眠に向けた援助/排便の援助方法~手袋を手から取り外すタイミング/臥床患者の安楽な体位への援助/嚥下障害のある患者の食事/病棟での医薬品の管理/不安が強い患者への対応/セルフケア行動を継続するための支援/内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)検査の合併症/維持血液透析中の看護/ホルモン分泌異常/平成25年(2013年)の国民生活基礎調査/認知症高齢者に対するノーマライゼーション/脳梗塞~症状の理解/加齢に伴う変化~便秘の原因/在宅ターミナルケア~終末期/乳児が1日に必要とする体重1 kg当たりの水分量/日本の平成24年(2012年)における周産期死亡率(出産千対)/性的対象とその性的指向の分類/更年期障害/産後うつ病/厚生労働省のこころのバリアフリー宣言/向精神薬と副作用(有害事象)/うつ病~再就職に向けて利用できる社会資源/精神保健指定医/日本の平成24年(2012年)の高齢者の健康に関する意識調査/レスパイトケアの主な目的/訪問看護サービスの提供の仕組み/看護基準の目的/新生児標識/災害~高齢者の心のケア/2国間の国際保健医療協力/体温に影響する因子/貪食能を有する細胞/流行性角結膜炎の原因/ビタミンの欠乏とその病態/日本人の食事摂取基準(2015年版)~1日の推定エネルギー必要量/バイタルサイン~触診法による血圧測定/食道静脈瘤硬化療法/老人性白内障/『臓器の移植に関する法律』~脳死臓器提供が可能な年齢/定期予防接種/ダウン症候群の特徴/新生児のアセスメント~アプガースコア/関節リウマチ~日常生活指導/日本人の食事摂取基準(2015年版)~ビタミン/水腎症の原因/児童相談所の業務/包帯の巻き方/壮年期の特徴/胃がん亜全摘術後の誤嚥性肺炎の原因/眼底検査が必要な疾患/加齢に伴う心血管系の変化/定期巡回・随時対応型訪問介護看護/在宅療養者の住宅改修/潰瘍性大腸炎~入院時のアセスメント/潰瘍性大腸炎~状態のアセスメント/潰瘍性大腸炎~退院後の生活指導/交通事故~搬送時の状態のアセスメント/交通事故~治療とケア/交通事故~治療とケア/尿失禁の種類/尿漏れへの対応/腰部脊柱管狭窄症~腰痛対策/レビー小体型認知症~入院時所見/レビー小体型認知症~点滴中の対応/レビー小体型認知症~コミュニケーション/1型糖尿病~入院時の所見/1型糖尿病~インスリン自己注射の指導/1型糖尿病~退院に向けての準備/妊娠週数の計算/妊婦の心理状態のアセスメント/妊娠に伴う変化/双極性障害~入院時のアセスメント/双極性障害~症状を理解したコミュニケーション/双極性障害~退院指導/統合失調症~入院時の情報収集/統合失調症~家族とのコミュニケーション/後縦靱帯骨化症~身体状態の観察/後縦靱帯骨化症~便秘への対応/後縦靱帯骨化症~口腔ケア/災害~Aちゃんの状態のアセスメント/災害~避難所生活5日目の対応/災害~母親への対応

基礎医学

成人看護学概論

その1 一次予防,二次予防,三次予防

その1-1 一次予防,二次予防,三次予防とは?

その1-2 予防活動

その2 すべての人が幸せに暮らせる環境づくり

その2-1 患者の権利

その2-2 ノーマライゼーション

その2-3 保健医療福祉の基本理念とその業務

その2-4 生活保護法

その2-5 安心して過ごせる環境づくり

その2-6 外国人への支援

その3 職業性疾病(特定の職業に従事することにより罹りやすくなる病気)

その4 生活習慣病とわが国の死因

その4-1 生活習慣病とは

その4-2 わが国で多い疾病と死因

その4-3 わが国の生活習慣病対策

その5 難病

呼吸器

その1 上気道(鼻孔から喉頭まで)

その1-1 鼻腔

その1-2 上気道にいる常在菌

その1-3 鼻涙管は眼から鼻腔につながっている

その1-4 中耳の鼓室と咽頭をつなぐ耳管は,鼻腔すぐ後ろの咽頭に開口している(耳管咽頭口)

その1-5 鼻腔が炎症を起こすと,鼻腔につながっている周囲の空洞「副鼻腔」に炎症が波及することがある

その1-6 下垂体腫瘍は経鼻的に手術することが多い

その1-7 喉頭の3つのはたらき

その1-8 気道が閉塞する時

その2 下気道(気管から細気管支まで)

その2-1 喉頭直下の気管は体表近くに存在している

その2-2 気道は空気清浄器の役割を果たしている

その2-3 異物が右肺に入りやすい気管支の構造

その2-4 異常な呼吸音

その2-5 呼吸困難とは

その3 呼吸運動とガス交換

その3-1 肺は自力では膨らまないが,元に戻ろうとする力(弾性収縮力)がある

その3-2 呼吸に関係する筋肉

その3-3 二酸化炭素が体内に蓄積するとヒトは死んでしまう

その3-4 肺胞でのガス交換

その3-5 細胞内の呼吸

その4 呼吸運動がうまくできなくなる病気

その4-1 拘束性換気障害,拘束性換気障害

その4-2 呼気がうまくできなくなる閉塞性換気障害

その4-3 呼吸運動がうまくできなくなると行う酸素療法

その4-4 呼吸運動がうまくできなくなって呼吸不全になったとき~慢性閉塞性肺疾患

その4-5 気管支喘息

その5 肺のトラブル

その5-1 気胸

その5-2 肺がん

循環器

その1 心臓

その1-1 心臓の構造とはたらき

その1-2 心臓の栄養血管である冠動脈と心筋の特徴

その1-3 冠動脈の検査

その1-4 冠動脈のトラブル~狭心症

その1-5 ニトログリセリン

その1-6 冠動脈のトラブル~心筋梗塞

その1-7 心不全

その2 心臓の刺激伝導系

その2-1 自動的に収縮と弛緩をくり返す刺激伝導系のしくみ

その2-2 正常心電図

その2-3 心電図測定における注意事項と読み方

その2-4 心室細動

その2-5 心室期外収縮

その2-6 徐脈性不整脈

その2-7 心房細動

その2-8 ワルファリンとジギタリスとアスピリン

その2-9 心臓の手術で起こりやすい合併症~心タンポナーデ

その3 血液循環

その3-1 血管

その3-2 リンパ系

その3-3 血圧

その3-4 動脈硬化

血液

その1 血液の構成とはたらき

その1-1 血液の構成

その1-2 造血と貧血

その1-3 血液のはたらき

その1-4 微生物を体内に侵入させない防御機構

その2 感染から身を守る免疫のしくみ

その2-1 自然免疫と獲得免疫

その2-2 微生物が体内に侵入した時の対応

その2-3 免疫反応が低下する場合

その3 免疫反応が過剰に起こった場合~アレルギー

その4 造血機能に異常をきたす病気~白血病

その4-1 白血病の病態生理

感染症

その1 『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』(『感染症法』)

『感染症法』/医療費の公費負担が認められる疾患

その2 代表的な感染経路と感染症

その2-1 飛沫感染

その2-2 経口感染

その2-3 接触感染

その2-4 血液感染

その2-5 血液感染および性行為による感染

その2-6 性行為による感染

その2-7 母子感染

その3 日和見感染

脳・神経

その1 中枢神経系~脳(大脳・間脳・小脳・中脳・橋・延髄),脊髄

その1-1 脳を概観する

その1-2 小脳と大脳基底核~体が的確に!なめらかに!動かせるしくみ

その1-3 脊髄

その2 末梢神経

その2-1 脳神経

その2-2 自律神経~交感神経と副交感神経

その2-3 体性神経~知覚神経と運動神経

その2-4 活動電位の伝導とその異常

その3 脳のトラブル

その3-1 脳のどこが詰まりやすく,出血しやすいのか?

その3-2 脳の検査

その3-3 脳がトラブった時に起こりやすい特徴的な症状~頭蓋内圧亢進

その3-4 脳の障害部位によって起こる症状

その3-5 脳の急性期における状況設定問題

その3-6 その他の脳のトラブル

運動器~骨と筋肉と関節

その1 骨

その1-1 骨の構造~人体を形づくり,内臓を保護し重量を支える

その1-2 骨のはたらき~造血,カルシウムの調節

その1-3 体を動かす骨

その1-4 体を動かす神経

その2 筋肉

その2-1 筋肉の特徴

その2-2 いろいろな筋肉

その3 関節

その3-1 関節の基本的知識

その3-2 関節のトラブル

内分泌・代謝・栄養

その1 ホルモンの分泌量を適切に調節し,ホメオスタシスを保つ内分泌器(腺)

その1-1 下垂体

その1-2 甲状腺と副甲状腺(上皮小体)

その1-3 副腎髄質と副腎皮質

その1-4 副腎皮質ステロイド薬を用いる疾患

その1-5 循環に関係するホルモン

その1-6 血糖コントロールに関係するホルモン

その1-7 糖尿病

その2 代謝・栄養

その2-1 日本人の栄養所要量

その2-2 ビタミンの欠乏と病気

その2-3 肥満

その2-4 痛風(高尿酸血症)

消化器

その1 消化器:1本の管になっている口から肛門のはたらき~食べてから出ていくまで

その1-1 口腔から食道まで

その1-2 胃

その1-3 十二指腸

その1-4 小腸,大腸〔盲腸,結腸,直腸〕

その1-5 腹部痛と疾患

その1-6 消化器系の検査

その2 膵臓

その3 胆囊

その4 肝臓

その4-1 肝臓の機能

その4-2 肝硬変

その4-3 肝細胞がん

その5 消化器系の手術

その5-1 消化器系がんの特徴

その5-2 胃がんの手術

その5-3 食道がんの手術

その5-4 大腸がんの手術

その5-5 イレウス

その5-6 手術全般に関すること

腎・泌尿器

その1 泌尿器

その1-1 正常尿

その1-2 尿中に排泄されないはずの成分

その1-3 尿量とその異常

その1-4 尿検査

その1-5 排尿の機序

その1-6 尿を溜めておく膀胱

その1-7 膀胱がん

その2 腎臓は体に必要なものと要らないものを選別する

その2-1 濾過フィルター

その2-2 濾過されたものを再吸収

その2-3 腎臓の検査

その2-4 慢性腎臓病

その2-5 血液透析の導入が検討されるレベル

その2-6 腎不全

その2-7 血液透析やCAPDで代行できること

生殖器

その1 男性生殖器

その1-1 前立腺

その1-2 陰囊の中におさまっている精巣(睾丸)と精巣上体(副睾丸)

その2 女性生殖器~卵巣,卵管,子宮,腟,乳房

その2-1 乳がん

その2-2 子宮筋腫

その2-3 子宮内膜症

その2-4 子宮がん

その2-5 卵巣囊腫

その2-6 卵巣がん

感覚器

その1 耳

その2 目

その2-1 目の構造とはたらき

その2-2 目の検査

その2-3 目の病気

その3 皮膚

その4 味覚

基礎看護学+(社会保障+必修問題)

その1 看護の基本となる概念

その1-1 看護理論

その1-2 人間のとらえ方

その1-3 健康に対する考え方

その2 看護と倫理

その2-1 看護師の倫理

その2-2 患者への倫理的配慮と個人情報の保護

その2-3 看護の質の評価

その3 看護と法律

その3-1 保健師助産師看護師法

その3-2 看護師等の人材確保の促進に関する法律

その3-3 医療法

その4 看護の展開

その4-1 看護方式

その4-2 看護過程

その4-3 看護過程における看護師の思考過程

その5 コミュニケーション

その5-1 コミュニケーションの基本

その5-2 健康行動への援助

その6 事故防止

その6-1 組織的な事故防止

その6-2 個人的な事故防止

その6-3 ライン類の管理

その7 感染予防「うつさない,うつらない」

その7-1 病原体を除去する技術

その7-2 感染経路を絶つ技術

その8 バイタルサイン

その8-1 体温

その8-2 脈拍

その8-3 血圧

その8-4 呼吸

その8-5 意識

その9 体が自由に動かせなくなった人への援助

その9-1 体位とその目的

その9-2 体位変換の基本

その9-3 移乗と移送

その9-4 動きを支えるもの

その9-5 動けなくなると起こりやすいこと~褥瘡

その9-6 褥瘡などの創傷が治癒するプロセス

その10 身だしなみ

その10-1 寝衣の交換

その10-2 清潔

その11 療養環境

その12 排泄の援助

その12-1 便器のあて方

その12-2 浣腸

その12-3 導尿

その12-4 膀胱留置カテーテル

その13 食事の援助

その14 罨法

その15 採血・注射・輸液

その15-1 採血

その15-2 注射

その15-3 輸液を投与する前に行うこと

その15-4 中心静脈カテーテルを挿入する際の注意事項

その15-5 中心静脈栄養法の管理

その15-6 輸液中のトラブルと禁忌

その15-7 輸血

その16 くすり

その16-1 くすりの投与方法と注意事項

その16-2 薬物の吸収の速さ

その16-3 くすりの取り扱い方

その17 診察・検査・治療

その17-1 検査の分類

その17-2 診察

その17-3 放射線

その17-4 穿刺

その18 看護師が日常業務で操作する機器

その18-1 心電図モニター

その18-2 人工呼吸器

その18-3 酸素吸入

その18-4 口腔・鼻腔吸引と気管内吸引

その19 救急救命処置

その19-1 一次救命

その19-2 外出血

その19-3 ショック

その19-4 わが国の救急医療体制

その20 災害時の活動

その20-1 トリアージ

その20-2 災害各期の活動

その21 ターミナルケア

その21-1 死にゆくとき

その21-2 死の三徴候

その21-3 死後のケア

在宅看護論+(社会保障+必修問題)

その1 在宅療養をはじめる

その1-1 在宅看護の基本的な視点

その1-2 在宅看護の対象者

その1-3 在宅療養開始にあたって重要なこと

その2 在宅療養を可能にする体制

その2-1 訪問看護ステーション

その2-2 療養者の継続看護を可能にする連携体制

その3 社会資源を用いて在宅で療養する

その3-1 医療保険

その3-2 介護保険

その3-3 介護保険で利用できるサービス

その3-4 訪問看護の利用における注意事項

その3-5 その他の社会資源

その3-6 ケアマネジメント

その3-7 小児,難病の人が使える社会資源とケアマネジメント

その4 療養者のできることを最大限に生かし,介護者に無理のない日常生活の援助

その4-1 排泄に関する援助

その4-2 清潔・整容に関する援助

その4-3 褥瘡のケア

その4-4 食事に関する援助~嚥下障害

その4-5 食事に関する援助~経管栄養

その4-6 食事に関する援助~中心静脈栄養法

その4-7 くすりの管理

その5 在宅で医療管理が必要な人への援助

その5-1 在宅酸素療法

その5-2 人工呼吸療法

その6 在宅ターミナルケア

その6-1 緩和ケア

その6-2 家族の悲嘆への援助

その6-3 疼痛コントロール

その6-4 在宅におけるターミナルケア

その7 中途障害者への援助

老年看護学+(社会保障+必修問題)

その1 高齢者に関する統計

その1-1 老年人口が増加している

その1-2 平均寿命がのびている

その1-3 老年人口の増加に伴い国民医療費が増えている

その1-4 1世帯当たりの平均世帯人員がコンパクト化している

その2 高齢者のQOL

その2-1 高齢者の個別性・多様性

その2-2 高齢者の倫理的問題

その2-3 高齢者の権利擁護

その3 高齢者の特徴

その3-1 適応しにくくなる

その3-2 くすりの副作用が生じやすくなる

その3-3 認知機能は保たれる

その3-4 収縮期血圧が上昇する

その3-5 脱水を起こしやすい

その3-6 誤嚥を起こしやすい

その3-7 味覚閾値が上がる

その3-8 呼吸機能が低下する

その3-9 目がわるくなる

その3-10 耳がわるくなる

その3-11 感染に対する抵抗力が低下する

その3-12 皮膚トラブルが増える

その3-13 不眠が生じやすい

その3-14 体温調整機能が低下する

その3-15 タンパク質の摂取量が少なくなる

その3-16 排泄に関する問題が生じやすい

その3-17 ホルモンの分泌量が変化する

その3-18 筋肉や骨密度

その4 高齢者はADLが低下することによる問題をきたしやすい

その4-1 転倒により起こりやすいこと

その4-2 骨折のハイリスク因子である骨粗しょう症

その4-3 転倒により起こりやすい骨折

その4-4 膝関節症と股関節症~年をとると関節の痛みを訴える人が増える

その4-5 寝たきり~ADLを低下させないための支援

その5 高齢者に多い精神的問題

その5-1 老年期うつ病

その5-2 認知症

その5-3 精神的混乱,せん妄など

その6 継続看護を担う施設

その6-1 介護保険で利用できる「施設サービス」

その6-2 介護保険で利用できる地域密着型サービス

母性看護学+(社会保障+必修問題)

その1 女性の生き方の変化と施策・法律

その1-1 少子化

その1-2 働く女性の増加と子育て環境づくり

その1-3 働く女性を支える法律

その1-4 女性の生き方と家族

その2 女性のからだの変化

その2-1 二次性徴~月経

その2-2 家族計画と母体保護

その2-3 妊娠の成立

その2-4 妊娠の異常

その3 妊娠期のポイント

その3-1 赤ちゃんにやさしい妊婦ライフ

その3-2 妊娠に伴う身体の変化

その3-3 妊娠経過のアセスメント

その4 分娩期のポイント

その4-1 分娩の三要素

その4-2 分娩経過のアセスメントと分娩直後のケア

その5 産褥期のポイント

その5-1 児の健康状態のアセスメント

その5-2 母親の産褥経過とケア

その5-3 母乳に関すること

その5-4 産褥期の状況設定問題

その6 帝王切開術

その7 低出生体重児

小児看護学+(社会保障+必修問題)

その1 子どもの成長発達

その1-1 発達の原則

その1-2 「日本版デンバー式発達スクリーニング検査」による発達の評価

その1-3 身体の発育

その1-4 成長発達と食事

その2 子どもが病院にかかるときに必要な配慮

その2-1 検査,処置,治療,くすり

その2-2 入院

その3 子どもと感染症

その3-1 子どもは感染しやすい

その3-2 感染症を予防するために行う予防接種

その3-3 子どもに多い感染症

その4 子どもとトラブル

その4-1 不慮の事故

その4-2 虐待

その5 先天性疾患

その5-1 遺伝子

その5-2 先天性疾患

その6 状況設定問題で登場する傷病

その6-1 腎疾患

その6-2 糖尿病

その6-3 気管支喘息

その6-4 白血病

その6-5 肥厚性幽門狭窄症

その6-6 骨折

精神看護学+(社会保障+必修問題)

その1 精神関係の法律

その1-1 『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)』

その1-2 『障害者総合支援法』

その1-3 『心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)』

その1-4 社会復帰に関与する職種

その1-5 こころのバリアフリー宣言

その1-6 精神看護に関連する理論

その2 統合失調症

その2-1 症状の理解と症状に合わせたコミュニケーション

その2-2 統合失調症のくすり

その2-3 統合失調症の状況設定問題

その3 うつ病

その3-1 症状の理解と症状に合わせたコミュニケーション

その3-2 うつ病と不眠のくすり

その3-3 高齢者のうつ病

その4 躁状態

その5 ストレス

その5-1 防衛機制

その5-2 心身症

その5-3 適応障害

その5-4 心的外傷後ストレス障害(PTSD)

その5-5 仕事とストレス

その6 強迫神経症・不安神経症

その7 人格障害

その8 小児期から思春期に多い精神的な問題

その8-1 てんかん

その8-2 発達障害

その8-3 神経性食欲不振症

その9 身体的な要因が関係する精神障害

その9-1 症状精神病

その9-2 せん妄

その9-3 アルコール依存症

その9-4 薬物と精神障害

その10 精神障害者リカバリ

午前問題

わが国の生産年齢人口の構成割合/運動習慣が身体機能に与える影響/業務上疾病/介護保険/臨床研究に際して審査を行う組織/分娩の定義/日本の女性の平均閉経年齢/日本の平成25年(2013年)における家族の世帯構造/保健所の設置主体/チーム医療/内分泌器官と外分泌器官/『臓器の移植に関する法律』における脳死の判定基準/高齢者の体重に占める水分量の割合/徐脈性の不整脈で起こりやすいこと/糖尿病の血糖コントロールの指標となる検査値/認知症の中核症状/副腎皮質ステロイド薬の副作用(有害事象)/骨盤底筋訓練が有効な尿失禁/口腔ケア/「医療法施行規則」に定められている多床室の床面積/注射針の刺入角度/与薬法/自己採血で測定できる検査データ/酸素吸入~吸入酸素濃度を調節するところ/災害による心理的ストレスが身体反応として強く現れる時期/筋肉の収縮/吻合がない血管/一次脱水でみられること/膵臓から分泌されるホルモン/男性生殖器/腹部の検査画像/医療保険/日本の平成23年度(2011年度)の国民医療費/地域子育て支援センターの整備を掲げた施策・法律/学校保健/マズローの欲求階層論6/根拠に基づいた看護(EBN)/コミュニケーションの方法/フィジカルアセスメント~触診で判断すること/針刺し事故対策/片麻痺のある患者の歩行介助/冷罨法の目的/胃洗浄を行う時の体位/膵臓がんの手術前の看護~血糖コントロール/冠動脈バイパス術後の合併症/手術中の合併症~全身麻酔による合併症/慢性副鼻腔炎/過活動膀胱/老年期の発達課題~ハヴィガースト,R.J.による発達課題/高齢者のエイジズム/高齢者の栄養管理/終末期にある患者の看護~家族への指導/手術を受けた児の体重の変化/小児の骨折の特徴/就労している妊婦に適用される措置と根拠法令/低用量経口避妊薬/常位胎盤早期剥離のリスク因子/地域精神保健活動における二次予防/脳神経系の検査と対象となる疾患/生活技能訓練(SST)/『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)』/訪問看護~介護保険と医療保険/訪問看護ステーションの管理・運営/医療安全対策とその方法/個人情報の保護/災害に備えた指導~インスリン療法/国際機関と事業内容/頭部CT画像から読みとる出血部位/動脈硬化を直視して評価できる血管/アレルギー~接触性皮膚炎/膀胱留置カテーテルの留置/ワルファリンからヘパリンに変更した際に確認する検査データ/膀胱がん~尿路ストーマの説明/認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)/患者への対応の根拠となる概念/3カ月児の成長発達/萎縮性膣炎/うつ病~症状の理解/人工肛門のケア/トリアージタグを装着する部位/立ち直り反射/ヒト免疫不全ウイルス(HIV)の感染経路/慢性腎不全/『配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護(等)に関する法律』/パルスオキシメータの使用方法/脊髄損傷/甲状腺機能亢進症/子宮頸がん~検査内容/児の免疫/点滴~計算方法/慢性閉塞性肺疾患~入院時のアセスメント/急性呼吸不全~観察事項/慢性閉塞性肺疾患~治療とケア/IgA腎症~確定診断のために必要な検査/IgA腎症~食事に関する注意事項/IgA腎症~再入院時のアセスメント/施設入所時の心身機能のアセスメント/施設入所時の面談内容/口腔ケア/ノロウイルスによる胃腸炎~治療とケア/ノロウイルスによる胃腸炎~感染経路を絶つための看護技術/ノロウイルスによる胃腸炎/低位鎖肛~受診時の観察項目/低位鎖肛~排便後の対応/低位鎖肛~ブジ―の使用方法/性感染症(STD)~特徴的な症状/性感染症(STD)~生活指導/分娩経過のアセスメント/産褥期の母親へのケア/お兄ちゃんになる長男への対応/アルコール依存症~症状の理解/アルコール依存症~退院指導/筋萎縮性側索硬化症(ALS)~食事に関する指導/筋萎縮性側索硬化症(ALS)~気管内吸引に関する指導/筋萎縮性側索硬化症(ALS)~入浴に関する検討事項/在宅ターミナルケア~退院調整/在宅ターミナルケア~退院に向けて連携する職種/在宅ターミナルケア~家族の不安に対する対応

午後問題

日本の平成25年(2013年)における男性の平均寿命/日本の平成24年(2012年)の国民健康・栄養調査/地球温暖化をもたらす温室効果ガス/終末期の医療に関する自己決定/看護師に禁止されている業務/バイタルサイン~学童期の脈拍数/加齢による変化/医療法~診療所の定義/介護支援専門員の役割/成人の膀胱の平均容量/随意筋と不随意筋/アレルギー反応で引き起こされるショック/咳嗽が起こりやすい病態/浮腫が生じやすい病態/貧血の診断に用いられる指標/C型慢性肝炎に用いるくすり/カルシウム拮抗薬~避けたほうがよい食品/洗髪の介助方法/全身清拭~洗面器に準備する湯の温度/スタンダードプリコーション/経鼻経管栄養法の体位/成人用輸液セット1 mL当たりの滴下数/温罨法~ゴム製湯たんぽに入れる湯の温度/鼻腔内吸引/ビタミン~母乳栄養で不足しやすいビタミン/耳の機能/血液型/胃酸の分泌を抑制するホルモン/腎臓の構造/アポトーシス/感染性因子とその構成成分/日本の世帯構造の平成元年(1989年)から25年間の変化/『食品衛生法』/がん対策基本法/患者と看護師との協働/脳梗塞の後遺症によるリハビリテーション~連携する職種/入眠に向けた援助/排便の援助方法~手袋を手から取り外すタイミング/臥床患者の安楽な体位への援助/嚥下障害のある患者の食事/病棟での医薬品の管理/不安が強い患者への対応/セルフケア行動を継続するための支援/内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)検査の合併症/維持血液透析中の看護/ホルモン分泌異常/平成25年(2013年)の国民生活基礎調査/認知症高齢者に対するノーマライゼーション/脳梗塞~症状の理解/加齢に伴う変化~便秘の原因/在宅ターミナルケア~終末期/乳児が1日に必要とする体重1 kg当たりの水分量/日本の平成24年(2012年)における周産期死亡率(出産千対)/性的対象とその性的指向の分類/更年期障害/産後うつ病/厚生労働省のこころのバリアフリー宣言/向精神薬と副作用(有害事象)/うつ病~再就職に向けて利用できる社会資源/精神保健指定医/日本の平成24年(2012年)の高齢者の健康に関する意識調査/レスパイトケアの主な目的/訪問看護サービスの提供の仕組み/看護基準の目的/新生児標識/災害~高齢者の心のケア/2国間の国際保健医療協力/体温に影響する因子/貪食能を有する細胞/流行性角結膜炎の原因/ビタミンの欠乏とその病態/日本人の食事摂取基準(2015年版)~1日の推定エネルギー必要量/バイタルサイン~触診法による血圧測定/食道静脈瘤硬化療法/老人性白内障/『臓器の移植に関する法律』~脳死臓器提供が可能な年齢/定期予防接種/ダウン症候群の特徴/新生児のアセスメント~アプガースコア/関節リウマチ~日常生活指導/日本人の食事摂取基準(2015年版)~ビタミン/水腎症の原因/児童相談所の業務/包帯の巻き方/壮年期の特徴/胃がん亜全摘術後の誤嚥性肺炎の原因/眼底検査が必要な疾患/加齢に伴う心血管系の変化/定期巡回・随時対応型訪問介護看護/在宅療養者の住宅改修/潰瘍性大腸炎~入院時のアセスメント/潰瘍性大腸炎~状態のアセスメント/潰瘍性大腸炎~退院後の生活指導/交通事故~搬送時の状態のアセスメント/交通事故~治療とケア/交通事故~治療とケア/尿失禁の種類/尿漏れへの対応/腰部脊柱管狭窄症~腰痛対策/レビー小体型認知症~入院時所見/レビー小体型認知症~点滴中の対応/レビー小体型認知症~コミュニケーション/1型糖尿病~入院時の所見/1型糖尿病~インスリン自己注射の指導/1型糖尿病~退院に向けての準備/妊娠週数の計算/妊婦の心理状態のアセスメント/妊娠に伴う変化/双極性障害~入院時のアセスメント/双極性障害~症状を理解したコミュニケーション/双極性障害~退院指導/統合失調症~入院時の情報収集/統合失調症~家族とのコミュニケーション/後縦靱帯骨化症~身体状態の観察/後縦靱帯骨化症~便秘への対応/後縦靱帯骨化症~口腔ケア/災害~Aちゃんの状態のアセスメント/災害~避難所生活5日目の対応/災害~母親への対応

基礎医学

成人看護学概論

その1 一次予防,二次予防,三次予防

その1-1 一次予防,二次予防,三次予防とは?

その1-2 予防活動

その2 すべての人が幸せに暮らせる環境づくり

その2-1 患者の権利

その2-2 ノーマライゼーション

その2-3 保健医療福祉の基本理念とその業務

その2-4 生活保護法

その2-5 安心して過ごせる環境づくり

その2-6 外国人への支援

その3 職業性疾病(特定の職業に従事することにより罹りやすくなる病気)

その4 生活習慣病とわが国の死因

その4-1 生活習慣病とは

その4-2 わが国で多い疾病と死因

その4-3 わが国の生活習慣病対策

その5 難病

呼吸器

その1 上気道(鼻孔から喉頭まで)

その1-1 鼻腔

その1-2 上気道にいる常在菌

その1-3 鼻涙管は眼から鼻腔につながっている

その1-4 中耳の鼓室と咽頭をつなぐ耳管は,鼻腔すぐ後ろの咽頭に開口している(耳管咽頭口)

その1-5 鼻腔が炎症を起こすと,鼻腔につながっている周囲の空洞「副鼻腔」に炎症が波及することがある

その1-6 下垂体腫瘍は経鼻的に手術することが多い

その1-7 喉頭の3つのはたらき

その1-8 気道が閉塞する時

その2 下気道(気管から細気管支まで)

その2-1 喉頭直下の気管は体表近くに存在している

その2-2 気道は空気清浄器の役割を果たしている

その2-3 異物が右肺に入りやすい気管支の構造

その2-4 異常な呼吸音

その2-5 呼吸困難とは

その3 呼吸運動とガス交換

その3-1 肺は自力では膨らまないが,元に戻ろうとする力(弾性収縮力)がある

その3-2 呼吸に関係する筋肉

その3-3 二酸化炭素が体内に蓄積するとヒトは死んでしまう

その3-4 肺胞でのガス交換

その3-5 細胞内の呼吸

その4 呼吸運動がうまくできなくなる病気

その4-1 拘束性換気障害,拘束性換気障害

その4-2 呼気がうまくできなくなる閉塞性換気障害

その4-3 呼吸運動がうまくできなくなると行う酸素療法

その4-4 呼吸運動がうまくできなくなって呼吸不全になったとき~慢性閉塞性肺疾患

その4-5 気管支喘息

その5 肺のトラブル

その5-1 気胸

その5-2 肺がん

循環器

その1 心臓

その1-1 心臓の構造とはたらき

その1-2 心臓の栄養血管である冠動脈と心筋の特徴

その1-3 冠動脈の検査

その1-4 冠動脈のトラブル~狭心症

その1-5 ニトログリセリン

その1-6 冠動脈のトラブル~心筋梗塞

その1-7 心不全

その2 心臓の刺激伝導系

その2-1 自動的に収縮と弛緩をくり返す刺激伝導系のしくみ

その2-2 正常心電図

その2-3 心電図測定における注意事項と読み方

その2-4 心室細動

その2-5 心室期外収縮

その2-6 徐脈性不整脈

その2-7 心房細動

その2-8 ワルファリンとジギタリスとアスピリン

その2-9 心臓の手術で起こりやすい合併症~心タンポナーデ

その3 血液循環

その3-1 血管

その3-2 リンパ系

その3-3 血圧

その3-4 動脈硬化

血液

その1 血液の構成とはたらき

その1-1 血液の構成

その1-2 造血と貧血

その1-3 血液のはたらき

その1-4 微生物を体内に侵入させない防御機構

その2 感染から身を守る免疫のしくみ

その2-1 自然免疫と獲得免疫

その2-2 微生物が体内に侵入した時の対応

その2-3 免疫反応が低下する場合

その3 免疫反応が過剰に起こった場合~アレルギー

その4 造血機能に異常をきたす病気~白血病

その4-1 白血病の病態生理

感染症

その1 『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』(『感染症法』)

『感染症法』/医療費の公費負担が認められる疾患

その2 代表的な感染経路と感染症

その2-1 飛沫感染

その2-2 経口感染

その2-3 接触感染

その2-4 血液感染

その2-5 血液感染および性行為による感染

その2-6 性行為による感染

その2-7 母子感染

その3 日和見感染

脳・神経

その1 中枢神経系~脳(大脳・間脳・小脳・中脳・橋・延髄),脊髄

その1-1 脳を概観する

その1-2 小脳と大脳基底核~体が的確に!なめらかに!動かせるしくみ

その1-3 脊髄

その2 末梢神経

その2-1 脳神経

その2-2 自律神経~交感神経と副交感神経

その2-3 体性神経~知覚神経と運動神経

その2-4 活動電位の伝導とその異常

その3 脳のトラブル

その3-1 脳のどこが詰まりやすく,出血しやすいのか?

その3-2 脳の検査

その3-3 脳がトラブった時に起こりやすい特徴的な症状~頭蓋内圧亢進

その3-4 脳の障害部位によって起こる症状

その3-5 脳の急性期における状況設定問題

その3-6 その他の脳のトラブル

運動器~骨と筋肉と関節

その1 骨

その1-1 骨の構造~人体を形づくり,内臓を保護し重量を支える

その1-2 骨のはたらき~造血,カルシウムの調節

その1-3 体を動かす骨

その1-4 体を動かす神経

その2 筋肉

その2-1 筋肉の特徴

その2-2 いろいろな筋肉

その3 関節

その3-1 関節の基本的知識

その3-2 関節のトラブル

内分泌・代謝・栄養

その1 ホルモンの分泌量を適切に調節し,ホメオスタシスを保つ内分泌器(腺)

その1-1 下垂体

その1-2 甲状腺と副甲状腺(上皮小体)

その1-3 副腎髄質と副腎皮質

その1-4 副腎皮質ステロイド薬を用いる疾患

その1-5 循環に関係するホルモン

その1-6 血糖コントロールに関係するホルモン

その1-7 糖尿病

その2 代謝・栄養

その2-1 日本人の栄養所要量

その2-2 ビタミンの欠乏と病気

その2-3 肥満

その2-4 痛風(高尿酸血症)

消化器

その1 消化器:1本の管になっている口から肛門のはたらき~食べてから出ていくまで

その1-1 口腔から食道まで

その1-2 胃

その1-3 十二指腸

その1-4 小腸,大腸〔盲腸,結腸,直腸〕

その1-5 腹部痛と疾患

その1-6 消化器系の検査

その2 膵臓

その3 胆囊

その4 肝臓

その4-1 肝臓の機能

その4-2 肝硬変

その4-3 肝細胞がん

その5 消化器系の手術

その5-1 消化器系がんの特徴

その5-2 胃がんの手術

その5-3 食道がんの手術

その5-4 大腸がんの手術

その5-5 イレウス

その5-6 手術全般に関すること

腎・泌尿器

その1 泌尿器

その1-1 正常尿

その1-2 尿中に排泄されないはずの成分

その1-3 尿量とその異常

その1-4 尿検査

その1-5 排尿の機序

その1-6 尿を溜めておく膀胱

その1-7 膀胱がん

その2 腎臓は体に必要なものと要らないものを選別する

その2-1 濾過フィルター

その2-2 濾過されたものを再吸収

その2-3 腎臓の検査

その2-4 慢性腎臓病

その2-5 血液透析の導入が検討されるレベル

その2-6 腎不全

その2-7 血液透析やCAPDで代行できること

生殖器

その1 男性生殖器

その1-1 前立腺

その1-2 陰囊の中におさまっている精巣(睾丸)と精巣上体(副睾丸)

その2 女性生殖器~卵巣,卵管,子宮,腟,乳房

その2-1 乳がん

その2-2 子宮筋腫

その2-3 子宮内膜症

その2-4 子宮がん

その2-5 卵巣囊腫

その2-6 卵巣がん

感覚器

その1 耳

その2 目

その2-1 目の構造とはたらき

その2-2 目の検査

その2-3 目の病気

その3 皮膚

その4 味覚

基礎看護学+(社会保障+必修問題)

その1 看護の基本となる概念

その1-1 看護理論

その1-2 人間のとらえ方

その1-3 健康に対する考え方

その2 看護と倫理

その2-1 看護師の倫理

その2-2 患者への倫理的配慮と個人情報の保護

その2-3 看護の質の評価

その3 看護と法律

その3-1 保健師助産師看護師法

その3-2 看護師等の人材確保の促進に関する法律

その3-3 医療法

その4 看護の展開

その4-1 看護方式

その4-2 看護過程

その4-3 看護過程における看護師の思考過程

その5 コミュニケーション

その5-1 コミュニケーションの基本

その5-2 健康行動への援助

その6 事故防止

その6-1 組織的な事故防止

その6-2 個人的な事故防止

その6-3 ライン類の管理

その7 感染予防「うつさない,うつらない」

その7-1 病原体を除去する技術

その7-2 感染経路を絶つ技術

その8 バイタルサイン

その8-1 体温

その8-2 脈拍

その8-3 血圧

その8-4 呼吸

その8-5 意識

その9 体が自由に動かせなくなった人への援助

その9-1 体位とその目的

その9-2 体位変換の基本

その9-3 移乗と移送

その9-4 動きを支えるもの

その9-5 動けなくなると起こりやすいこと~褥瘡

その9-6 褥瘡などの創傷が治癒するプロセス

その10 身だしなみ

その10-1 寝衣の交換

その10-2 清潔

その11 療養環境

その12 排泄の援助

その12-1 便器のあて方

その12-2 浣腸

その12-3 導尿

その12-4 膀胱留置カテーテル

その13 食事の援助

その14 罨法

その15 採血・注射・輸液

その15-1 採血

その15-2 注射

その15-3 輸液を投与する前に行うこと

その15-4 中心静脈カテーテルを挿入する際の注意事項

その15-5 中心静脈栄養法の管理

その15-6 輸液中のトラブルと禁忌

その15-7 輸血

その16 くすり

その16-1 くすりの投与方法と注意事項

その16-2 薬物の吸収の速さ

その16-3 くすりの取り扱い方

その17 診察・検査・治療

その17-1 検査の分類

その17-2 診察

その17-3 放射線

その17-4 穿刺

その18 看護師が日常業務で操作する機器

その18-1 心電図モニター

その18-2 人工呼吸器

その18-3 酸素吸入

その18-4 口腔・鼻腔吸引と気管内吸引

その19 救急救命処置

その19-1 一次救命

その19-2 外出血

その19-3 ショック

その19-4 わが国の救急医療体制

その20 災害時の活動

その20-1 トリアージ

その20-2 災害各期の活動

その21 ターミナルケア

その21-1 死にゆくとき

その21-2 死の三徴候

その21-3 死後のケア

在宅看護論+(社会保障+必修問題)

その1 在宅療養をはじめる

その1-1 在宅看護の基本的な視点

その1-2 在宅看護の対象者

その1-3 在宅療養開始にあたって重要なこと

その2 在宅療養を可能にする体制

その2-1 訪問看護ステーション

その2-2 療養者の継続看護を可能にする連携体制

その3 社会資源を用いて在宅で療養する

その3-1 医療保険

その3-2 介護保険

その3-3 介護保険で利用できるサービス

その3-4 訪問看護の利用における注意事項

その3-5 その他の社会資源

その3-6 ケアマネジメント

その3-7 小児,難病の人が使える社会資源とケアマネジメント

その4 療養者のできることを最大限に生かし,介護者に無理のない日常生活の援助

その4-1 排泄に関する援助

その4-2 清潔・整容に関する援助

その4-3 褥瘡のケア

その4-4 食事に関する援助~嚥下障害

その4-5 食事に関する援助~経管栄養

その4-6 食事に関する援助~中心静脈栄養法

その4-7 くすりの管理

その5 在宅で医療管理が必要な人への援助

その5-1 在宅酸素療法

その5-2 人工呼吸療法

その6 在宅ターミナルケア

その6-1 緩和ケア

その6-2 家族の悲嘆への援助

その6-3 疼痛コントロール

その6-4 在宅におけるターミナルケア

その7 中途障害者への援助

老年看護学+(社会保障+必修問題)

その1 高齢者に関する統計

その1-1 老年人口が増加している

その1-2 平均寿命がのびている

その1-3 老年人口の増加に伴い国民医療費が増えている

その1-4 1世帯当たりの平均世帯人員がコンパクト化している

その2 高齢者のQOL

その2-1 高齢者の個別性・多様性

その2-2 高齢者の倫理的問題

その2-3 高齢者の権利擁護

その3 高齢者の特徴

その3-1 適応しにくくなる

その3-2 くすりの副作用が生じやすくなる

その3-3 認知機能は保たれる

その3-4 収縮期血圧が上昇する

その3-5 脱水を起こしやすい

その3-6 誤嚥を起こしやすい

その3-7 味覚閾値が上がる

その3-8 呼吸機能が低下する

その3-9 目がわるくなる

その3-10 耳がわるくなる

その3-11 感染に対する抵抗力が低下する

その3-12 皮膚トラブルが増える

その3-13 不眠が生じやすい

その3-14 体温調整機能が低下する

その3-15 タンパク質の摂取量が少なくなる

その3-16 排泄に関する問題が生じやすい

その3-17 ホルモンの分泌量が変化する

その3-18 筋肉や骨密度

その4 高齢者はADLが低下することによる問題をきたしやすい

その4-1 転倒により起こりやすいこと

その4-2 骨折のハイリスク因子である骨粗しょう症

その4-3 転倒により起こりやすい骨折

その4-4 膝関節症と股関節症~年をとると関節の痛みを訴える人が増える

その4-5 寝たきり~ADLを低下させないための支援

その5 高齢者に多い精神的問題

その5-1 老年期うつ病

その5-2 認知症

その5-3 精神的混乱,せん妄など

その6 継続看護を担う施設

その6-1 介護保険で利用できる「施設サービス」

その6-2 介護保険で利用できる地域密着型サービス

母性看護学+(社会保障+必修問題)

その1 女性の生き方の変化と施策・法律

その1-1 少子化

その1-2 働く女性の増加と子育て環境づくり

その1-3 働く女性を支える法律

その1-4 女性の生き方と家族

その2 女性のからだの変化

その2-1 二次性徴~月経

その2-2 家族計画と母体保護

その2-3 妊娠の成立

その2-4 妊娠の異常

その3 妊娠期のポイント

その3-1 赤ちゃんにやさしい妊婦ライフ

その3-2 妊娠に伴う身体の変化

その3-3 妊娠経過のアセスメント

その4 分娩期のポイント

その4-1 分娩の三要素

その4-2 分娩経過のアセスメントと分娩直後のケア

その5 産褥期のポイント

その5-1 児の健康状態のアセスメント

その5-2 母親の産褥経過とケア

その5-3 母乳に関すること

その5-4 産褥期の状況設定問題

その6 帝王切開術

その7 低出生体重児

小児看護学+(社会保障+必修問題)

その1 子どもの成長発達

その1-1 発達の原則

その1-2 「日本版デンバー式発達スクリーニング検査」による発達の評価

その1-3 身体の発育

その1-4 成長発達と食事

その2 子どもが病院にかかるときに必要な配慮

その2-1 検査,処置,治療,くすり

その2-2 入院

その3 子どもと感染症

その3-1 子どもは感染しやすい

その3-2 感染症を予防するために行う予防接種

その3-3 子どもに多い感染症

その4 子どもとトラブル

その4-1 不慮の事故

その4-2 虐待

その5 先天性疾患

その5-1 遺伝子

その5-2 先天性疾患

その6 状況設定問題で登場する傷病

その6-1 腎疾患

その6-2 糖尿病

その6-3 気管支喘息

その6-4 白血病

その6-5 肥厚性幽門狭窄症

その6-6 骨折

精神看護学+(社会保障+必修問題)

その1 精神関係の法律

その1-1 『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)』

その1-2 『障害者総合支援法』

その1-3 『心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)』

その1-4 社会復帰に関与する職種

その1-5 こころのバリアフリー宣言

その1-6 精神看護に関連する理論

その2 統合失調症

その2-1 症状の理解と症状に合わせたコミュニケーション

その2-2 統合失調症のくすり

その2-3 統合失調症の状況設定問題

その3 うつ病

その3-1 症状の理解と症状に合わせたコミュニケーション

その3-2 うつ病と不眠のくすり

その3-3 高齢者のうつ病

その4 躁状態

その5 ストレス

その5-1 防衛機制

その5-2 心身症

その5-3 適応障害

その5-4 心的外傷後ストレス障害(PTSD)

その5-5 仕事とストレス

その6 強迫神経症・不安神経症

その7 人格障害

その8 小児期から思春期に多い精神的な問題

その8-1 てんかん

その8-2 発達障害

その8-3 神経性食欲不振症

その9 身体的な要因が関係する精神障害

その9-1 症状精神病

その9-2 せん妄

その9-3 アルコール依存症

その9-4 薬物と精神障害

その10 精神障害者リカバリ

【著】 秋山明子 (畿央大学健康科学部看護医療学科 教授)

2018年版の刊行予定はございません。